大型免許の隘路・路端停車を徹底解説|試験コースのポイントと合格のコツ【経験者が解説】

大型免許の技能試験や教習で多くの人が緊張する課題が、

「隘路(あいろ)」と「路端停車」です。

普通免許の教習では出てこない課題なので、

初めてコース図を見たときに「これはムリかも…」と不安になる人も多いと思います。

私自身も、大型一種の教習に通い始めた頃は、

S字コースのキツさや、隘路や端停車で「どこまで寄せるのか」がわからず苦戦しました。

しかし、教官のアドバイスや自分なりの工夫を重ねることで、

最終的には安定して一発合格できるレベルになりました。

この記事では、そうした実体験も踏まえながら、

隘路・路端停車の意味、試験で見られているポイント、よくある減点・失敗パターン、

そして合格するための具体的なコツを、図をイメージしやすい形で解説します。

「隘路がどうしても苦手」「路端停車でいつも寄せきれない」という方は、

ぜひこの記事を読みながら、自分の運転をイメージしてみてください。

隘路・路端停車とは?まずは意味とイメージをつかもう

最初に、「そもそも隘路・路端停車とは何なのか?」を整理しておきましょう。

隘路(あいろ)とは

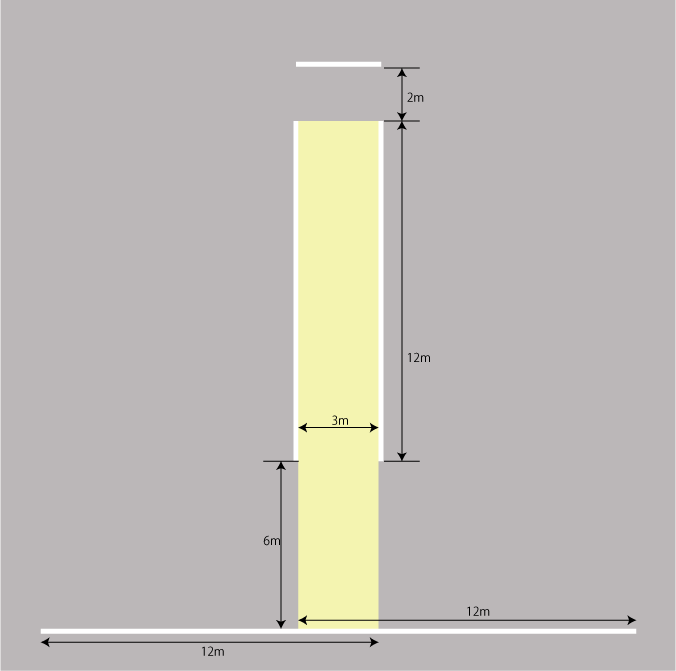

隘路とは、幅の狭い道路や通路を想定した課題で、試験コースでは路上に引かれた二本線の間に直角で曲がりつつ車体を入れ、停車する課題です。

下の図のように、車体ギリギリの幅(3メートル)しかないため、「どのタイミングでハンドルを切るか」「どのタイミングでハンドルを戻すか」を正しく判断できるかが試されます。

さらに、12mの直線部分に入ってからは停止することなく操作する必要があります。

車体が大きいため、3メートルの幅があるとは言っても、余裕はかなり少ないです。

そのため、

- ハンドルを切り始めるタイミング

- ミラーでの車体確認

- ハンドルをまっすぐに戻すタイミング

が重要になります。

路端停車とは

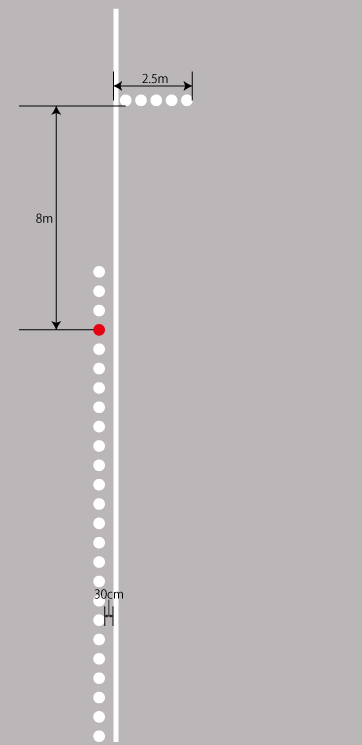

路端停車は、道路の左端に車両を寄せて安全に停車する課題です。

実際の運転では、バス停への停車や荷物の積み下ろしなどを想定した動作になります。

試験では、

「指定された場所で」「きちんと左側に寄せて」「安全確認をしながら」「スムーズに停車・発進できるか」がチェックされます。

普通免許でも似たような課題はありますが、

大型車の場合は車幅が広い分、左側への寄せ方やミラーでの距離感のつかみ方が難しくなるのが特徴です。

試験で見られているポイント|何を意識すれば合格ライン?

隘路・路端停車で「うまく止められた/寄せられた」と感じても、

試験官の評価がイマイチ…ということもあります。

ここでは、試験で特に見られているポイントを整理しておきます。

隘路で見られているポイント

- 進入時の安全確認(ミラー・目視・方向指示器)

- 車体位置のコントロール(内輪差・外輪差を意識したライン取り)

- 速度コントロール(低速で安定した走行ができているか)

- スタート線を踏んだり・はみ出していないか

- 停車後のパーキングブレーキ・ギア操作が適切か

- 必要に応じた切り返しが安全かつ冷静に行えているか

路端停車で見られているポイント

- ウインカー・ミラー・目視の安全確認ができているか

- 左側への寄せ方(路肩との距離)

- 停車位置(指定された位置に近いか、はみ出していないか)

- 停車後のパーキングブレーキ・ギア操作が適切か

- 発進時の安全確認がしっかりできているか※オーバーハング注意!

技術面だけでなく、安全確認の癖が身についているかどうかも大きなチェックポイントです。

「見ているつもり」ではなく、「試験官に伝わる動作」であることを意識しましょう。

隘路でよくある失敗と減点パターン

まずは隘路から、ありがちな失敗パターンを見ていきます。

自分がどこでミスしやすいかを知ることで、対策も立てやすくなります。

1. ハンドルを切るのが早かった・遅かった

隘路で一番多いのが、ハンドルを切るタイミングを間違えることです。

S字やクランクと同じで、「入り口でどう入るか」で難易度が大きく変わります。

特に、大型車は内輪差・車体の長さの影響が大きいため、

進入時のタイミング=ハンドルの切り始めの位置が非常に重要です。

2. 失敗しそうになり止まってしまう

隘路は、「スタート位置から停止せずに」完了させる必要があります。

しかし、失敗した、と思って慌ててブレーキを踏んでしまい、

課題の途中(枠の中に入れる前)で停止してしまい、減点となることがあります。

半クラッチを上手に使いながら、「歩くより遅い速度」をイメージして走るくらいでちょうど良いです。

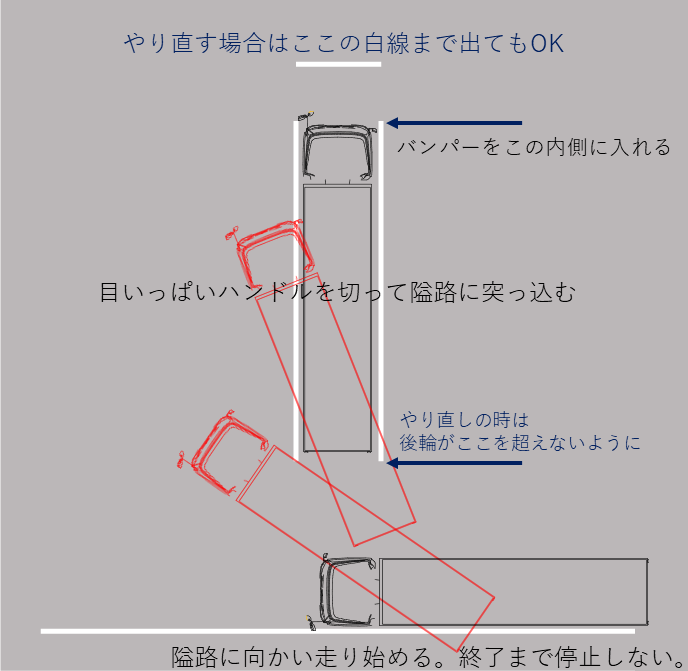

3. 切り返し(やりなおし)をためらって、前方の線からはみ出す

「切り返し=減点」というイメージがあるため、できるだけ切り返しをしたくないと考える人は多いです。

しかし、大型車の隘路では、無理に一発で完了させようとして線をはみ出ることで失敗します。

事前に教官に切り返しのやり方を聞いておき、早めに判断して無理をしないことが大切です。

安全に冷静に切り返しができることも、評価の一部だと考えましょう。

4. 切り返し時の安全確認不足

「切り返し=減点」というイメージから、慌ててしまうことがあります。

切り返すときは忘れずに安全確認をしてから後退しましょう。

隘路をクリアするための具体的なコツ

ここからは、私が実際に教習所で教わって役立ったコツや、

自分なりに工夫して「これが効いた」と感じたポイントを紹介していきます。

コツ1:進入前に「どの位置で」「どのタイミングで」ハンドルを切るか決めておく

隘路は、行き当たりばったりで入るとほぼ失敗します。

事前にコース図や実際の道路を見ながら、

「自分のお尻が手前のラインを通り過ぎたらハンドルをめいっぱい切る」

といった目安を自分の中に作っておくと安心です。

教習のときに、教官に

「どこを目印にするとやりやすいですか?」と素直に聞いてしまうのも有効です。

各教習所には、そのコースに合った「定番の目印」があることが多いです。

コツ2:とにかく速度は「歩くより遅く」

隘路では、「遅すぎて怒られる」ことはありません。(止まらなければOK!)

半クラッチをうまく使って、トロトロと進むイメージでOKです。

クラッチの具合を教官と相談しながら自分なりの「落ち着く速度」を見つけましょう。

コツ3:ミラーで「車体のどこ」が「直線に対して」どの位置か見る

ミラーをただ見るのではなく、

「ミラーに映る車体のライン」と「白線の位置関係」を確認することが重要です。

例えば、

「サイドミラーに見える白線が、車体のこの位置に来たらハンドルを戻す」といった目安を持っておくと、

毎回安定して入れることができるようになります。

路端停車でよくある失敗と対策

続いて、路端停車のよくある失敗パターンも見ていきましょう。

1. 左に寄せきれない(距離が空きすぎる)

大型車は車幅が広いので、ドライバーから見ると

「かなり左に寄せているつもり」でも、実際にはまだまだ空いていることが多いです。

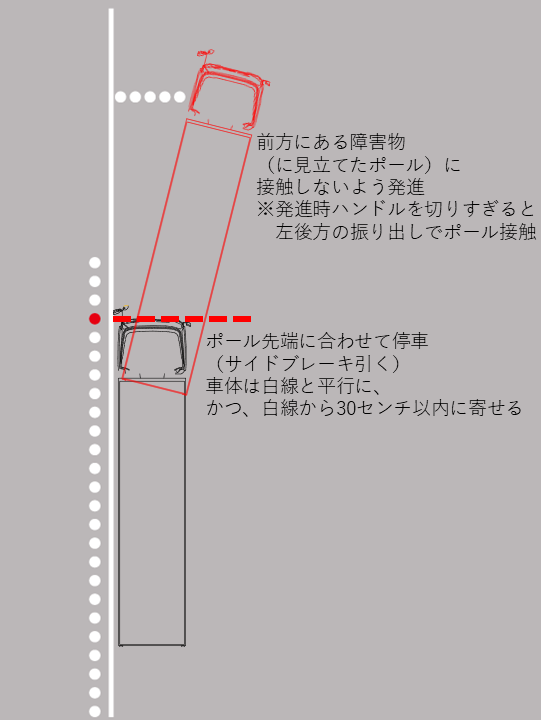

一般的には白線に並行かつ白線から30センチ以内に寄せる必要があります。

練習の時に、教官に助手席のドアを開けてもらったり、実際に降りて確認させてもらい、感覚をつかみました。

2. ブレーキが急で、停車時に車体がガクッとなる

停車の最後で「ガクン」となってしまうと、

同乗者に不快感を与えたり、荷物を積んでいる場合の安全性にも影響します。

試験官も、こうした運転の丁寧さを見ています。

路端停車では、

最後の数メートルをごく弱いブレーキでじわじわ減速させて、

「スッ」と止まるイメージを持つと良いです。

3. 安全確認の順番やアピールが不足している

試験では、「きちんと確認しているか」が伝わるように、

やや大げさなくらいに顔を動かして安全確認をするのがポイントです。

たとえば、

- ウインカーON

- ルームミラー → 左サイドミラー → 左後ろの目視

- 徐行しながら左へ寄せる

- 停車直前に前方と左側を再度確認

といった流れを、「毎回同じ順番で」「はっきり分かる動作で」行うようにしましょう。

私は特に、安全確認が足りないと言われたので、「ミラー見る!」「サイドミラー見る!」「左後ろ見る!」と、オーバーすぎるくらいにしっかりアピールしました。

4. 左に寄せすぎる(距離が近すぎる)

大型車はリアタイヤから荷台が伸びています。

発進時に大きくハンドルを切ってしまうと、車体後部がポールに接触します。

発進時には目の前に駐車車両に見立てたポールが立てられているので、

前方もあまり余裕がないため、ついついハンドルを大きく切りたくなってしまうのです。

ポールから近すぎず遠すぎず、絶妙な位置を教習中に体で覚えておくのがよいですね。

路端停車を安定させるための実践的なコツ

路端停車は、一度コツをつかむと毎回安定してできるようになる課題です。

私が実践して効果があったポイントをまとめます。

コツ1:寄せるときは「寄せすぎたかな」くらいでちょうどよい

「当たったらどうしよう」と怖がってしまうと、

いつまでも左に寄せ切れません。

もちろん接触は絶対にNGですが、

教習所のコースでは路肩や縁石との安全な距離があらかじめ設計されています。

そのうえで、

ミラーに映る路肩との距離感を繰り返し確認しながら、

「この映り方ならOK」という自分の基準を作っておきましょう。

コツ2:停止位置の目印を決めておく

路端停車では、「どこで止めるか」も採点対象になります。

ポールの位置に対して、自分の車両のどの部分を合わせるとちょうど良いか、

教習の中で試しながら覚えておきましょう。

(先端とポールを合う位置は、運転席から見てどのくらいなのかを把握しておく)

※↑これが、発着点での停車でも使えます!

コツ3:発進時の安全確認を「ルーティン化」する

一度停車した後、発進するときの安全確認も重要な採点項目です。

特に、左後ろの死角と、

右後方からの車やバイク、歩行者の確認を忘れないようにしましょう。

たとえば、

- ミラー(左右)

- ウインカー

- 右後方の目視

- 再度ミラー確認 → 発進

といった形で、自分なりの「お決まりの順番」を決めておくと、

本番で焦っても動作が抜けにくくなります。

【体験談】隘路・路端停車で苦戦した話と、合格までの道のり

私が大型免許を取得したときも、最初の頃は隘路と路端停車が大きな不安要素でした。

教習の初回で隘路に入ったときは、車体の向きばかりに意識がいき、まっすぐにしよう、まっすぐにしよう、と思っていたら、斜めに停車してしまいました。

そのときに言われたのが、

「焦らなくていいから、まっすぐになったところで直進すればいいんだから。」

という一言でした。

それからは、

コースに入る前に必ず「どこまで進んでからハンドルを切る・戻すか」「どのミラーで何を見るか」を頭の中でシミュレーションするようにしました。

結果として、数回の教習で安定してまっすぐにできるようになり、本番の試験でも大きなミスなくクリアできました。

路端停車も同様で、最初は左に寄せるのが怖くて、明らかに空きすぎの状態で停めてしまい、

「これだと実際の道路では、車線をふさぐような停め方になってしまうよ」と注意されたことがあります。

そこで、教官にお願いして「このくらいまで寄せても大丈夫」という距離を車から降りて見せてもらったり、助手席のドアを開けてもらったりしました。

何度か繰り返すうちに、「ミラーにこう映っていればOK」という自分なりの感覚が身につきました。

この経験から感じたのは、

隘路・路端停車はセンスではなく、準備と慣れで克服できる課題だということです。

不安なまま本番を迎えるのではなく、

教習の段階でできるだけ多く質問し、目印やコツを明確にしておくことが何よりの近道だと思います。

まとめ:隘路・路端停車は「準備」と「慣れ」で乗り越えられる

隘路・路端停車は、大型免許の教習・試験の中でも、

特に緊張しやすい課題のひとつです。

しかし、その多くは事前の準備とイメージトレーニングでカバーできる部分でもあります。

改めて、この記事のポイントを整理すると、

- 隘路は「低速走行」「ハンドルを切る・戻すタイミング」がカギ

- 無理をせず、切り返す選択する勇気も大切※安全確認忘れずに!

- 路端停車は「寄せる距離」と「発進時のオーバーハング」に注意

- どちらの課題も、教官に目印やコツを具体的に聞くことで一気にやりやすくなる

大型免許の取得は、決して簡単ではありませんが、

その分、取得できたときの達成感や、仕事の幅の広がりはとても大きいです。

隘路・路端停車に不安を感じている方は、

この記事の内容を頭の中でイメージしながら、

次の教習や検定に臨んでみてください。

少しずつでも「前回より落ち着いてできた」と感じられれば、

合格はもう目の前です。

このサイト「booble免許道場」では、

他にも大型一種・大型二種・けん引・大特といった各免許の体験談や、

教習所選び、教育訓練給付金の活用方法なども紹介しています。

ぜひ、あなたの免許取得の参考にしていただければうれしいです。